BOOKS &MAGAZINES

BOOKS

『インタラクティブの流儀』 2007年2月発行 インプレスジャパン社

ウェブサイトとインタラクティブコンテンツ、ネット広告に関する本。

収録内容:

「スラムダンク単行本1億冊感謝広告」

「資生堂企業サイト、uno、マキアージュ、マジョリカマジョルカ」

「アマナ ”伝える・伝わる”」

「ハインツ日本 企業サイト、ハインツのある物語、逆さケチャップ」

「赤城乳業 ガリガリ君 濃厚旨ミルク」

「バスキュール企業サイト」

「富士フイルム ”Forests Forever”」

『CM』 2005年4月/宣伝会議社

『CM』 2005年4月/宣伝会議社

日本広告界を代表する制作者である岡康道氏(TUGBOAT代表)と、日本のテレビCM表現を牽引してきた小田桐昭氏(オフルヴィー&メイザー社クリエイティブ最高顧問)との対談をまとめたもの。小田桐さんと岡さんは、電通時代、上司と部下の関係で、ある種、師弟の間柄。ふたりは、小田桐さんが電通を退社する直前の1997年に連続対談を続け、2004年にも公開対談を行いました。

私に依頼された作業は、これら2つの対談を、まるで1回で行われたかのようにひとつにまとめあげて読者に提示すること。2つの対談は、時間的なブランクがあり、何より両者の立場が異なっていたので、話し方、語尾、語感など、すべてに大きなずれがありました。その調整作業はやってみると確かに困難で、”こりゃたいへんだな”と思うときもありましたが、何とか突破口を見つけ、その後は楽しく作業ができました。

『ドキュメント

ラブ&ポップ』 1998年/小学館

『ドキュメント

ラブ&ポップ』 1998年/小学館

日本映画『ラブ&ポップ』(庵野秀明監督作品)の成立過程をほぼすべての関係者にインタビューし、物語として再構成したもの。巻末には、撮影場所や撮影機材などのデータを網羅。巻頭には主要カットを全てカラー写真で収録。映画の流れを反映したレイアウトを採用。映画の本で、自分が納得するような編集と内容のものがなかったので、自分でやってみたという作業。アートディレクションも担当。現在もアマゾンなどで購入可能。

雑誌記者の仕事をしていて、欲求不満を感じていたのが、ページ数の制限があり、書きたいことを全て書ききれない(掲載できない)ことでした。一度、自分が取材して書きたいと思ったことを全部文字にしたいと思っていました。それが実現した本です。書きたいこと全てを盛り込んで、なおかつページ数を少なくして制作費を抑えようとしたので、見開きの文字数がすごく多い。村上龍さんの自選小説集を参考にしましたが、それよりも多い文字量です。自分が取材したノンフィクショナルな事柄が、じょじょに物語として自立して、ひとつの有機的なまとまりになっていくことが、とても面白かったし、わくわくしました。関係者のすべての方に、感謝申し上げます。

『コンセプトインデックス』

1994年

『コンセプトインデックス』

1994年

尊敬する浜野安宏氏(日本を代表する総合的プロデューサー)の全貌を集大成した本の編集・全体構成・テキスト執筆を担当。彼のすべての著書、記事、写真素材などに目を通し、それを年代順にまとめあげ、392ページに集約した。当時、彼の事務所は横浜みなとみらい地区の公団の最上階ペントハウスのにあり、担当者だった江幡喜代見さんと共に、快適に作業をしたことが記憶に残っている。

MAGAZINES

気がついたら、いつも雑誌を見ていた。雑誌というか、「印刷された情報」が好きなのだ。雑誌には、レイアウト・デザイン、ページネーションという時間軸、写真やイラストなどのビジュアル素材などが複合されている。そこが好きだったのだろう。いつも雑誌を買ってきては、気に入ったページや記事を切り取って、ファイルに入れていた。それが結果的に、自分のオリジナルマガジン作りになっていた。

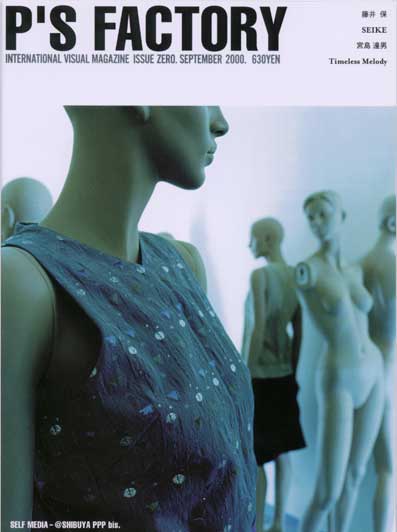

@SHIBUYA PPP 1999-

1999年(38歳)、初めて自分でコンセプトを立てて、それを世に問う形になった雑誌。2月から準備を開始し、6月に創刊号を発刊。発行主体は、当時開発セクションに所属していたグラネット社。創刊に関する準備のすべてを行い、編集長を勤めた。ほぼすべての記事を書き、納品までも自分たちで行うという、超ローコストインディーズ体制。アートディレクターの柳澤健祐さんと、名刺を出すみたいにして雑誌を作ろうと話して、創刊計画がスタート。気分としては、アートディレクターひとりと、記者兼編集者ひとり、オレたちふたりで雑誌を作っちまおうぜ、というノリ。当時見かける雑誌に怒りを感じることが多かったので、だったら自分で納得の行く面白いマガジンを作ってしまおうと思ったのがきっかけ。グラネット社の一瀬社長も、この企画をバックアップしてくれたため実現した。

創刊号。表紙はブティックのフィッティングルームという超地味な世界。著名人もまったく出てこない、インディーマガジンらしい創刊号です。今でも自分にとっては『@SHIBUYA PPP』というと、この号です。これが原点ですし、ここで述べていることには今でも共感を覚えます。

2冊目。カフェ特集。朝日新聞などにも取り上げられ、ちょっと話題になった号。2冊目ですが、早くも内容的な、匂い的なスタイルができていますね。これも柳澤さんのアートディレクションのたまものでしょう。ですのでいつも自分にとっては、誰と組むか、誰にアートディレクションをお願いするかというのは、とても大切なことですし、とても楽しみな作業です。

5冊目。表紙の撮影は、ブレイクする直前の川内倫子さん。まだ、誰にも知られていない存在でした。最初は、編集部スタッフが企画した2ページくらいの小さなネタだったのですが、上がってきた写真のクオリティーにびっくりして、10ページ以上のカラーページになりましたし、表紙と裏表紙にもなりました。モデルはあんじさん。いい表紙です。

7冊目。この頃になってくると、応援してくれる方々も増えて、注目も集まってきました。この号は、永瀬正敏さんと浅野忠信さんのダブル表紙という豪華な離れ業に挑戦し、実現。中身は同じですが、違う表紙が本屋の店頭に並びました。僕らのようなインディーマガジンが、都会の大型店鋪の平台のいい場所にダブルで並んでいることが、嘘だろう?って感じで面白かった。しかもそれが永瀬さんと浅野さんのダブル表紙ですからね、そういうおバカな感じ、意表をつく展開みたいなことが好きでしたし、今も好きですね(とにかく「意外性」が好きなんです。驚きたいし、驚かしたい)。

11冊目。小泉今日子さん。明治神宮の咲き誇る桜の巨木の前。彼女はどんぐりの苗を持っている。服装も自前、ヘアメークも自分という、とんでもない要望に、応えてくれての登場だった。「植林対談」という連載企画の中の一コマ。春のいい風、いい天気、桜の花。その中で微笑む小泉今日子さん。今もその時の光景が鮮明な動画で再生される。

2003年10月、14冊目。自分としてはファイナルとなった「環境特集号」。足かけ5年、PPPと歩ませてもらった年月は貴重です。その間、出会い、いっしょの時と場所を過ごさせてもらったすべての方々に感謝します。自分が至らなくて、未熟で未発達で、御迷惑をかけてしまった方も少なくないと思います。自分としては、渋谷は、ひとつの人間たちが出会う街であり、その動きや刺激を紙面にしていきたいと思ったし、そうしてきました。だから特別流行りの店を出したり、カタログ的雑誌になることはありませんでした。その辺をご評価していただいたようです。システムやマーケットではなく、いつでも血の通う、意外性を持った個人と個人の出合い、それを実現する場所として広がる街に興味関心があるようです。考えてみれば、今タイのバンコクを中心とする世界にとても引かれているのも、そういう要素が強く濃く豊かにあるからですね。今これを書いていて、初めて気づきました。

さてこの号は、エコ特集でした。企画自体は編集部スタッフから上がってきたものでした。自分は、自分がやる雑誌に自分の趣味を持ち込まないようにしています。だからアートや建築や詩や環境問題をメインの記事企画にすることはありませんでした(雑誌を彩る小技、アクセントとしては使いますが)。でも他のスタッフから出てくる時はそこに興味がいSた。有馬Sぜんでしたミスぉだしたりここに楽園があると想像してみよう、というタイトル。環境特集だけど、エコと言わないようにした。

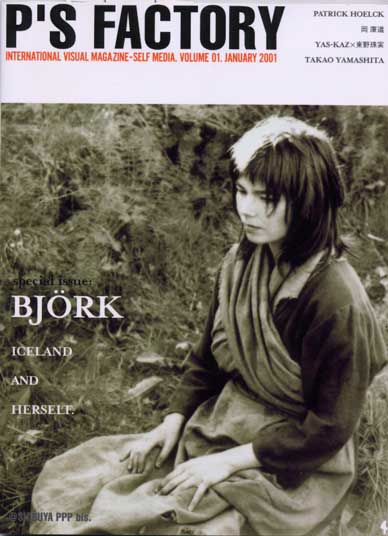

P'S FACTORY

『@SHIBUYA PPP』の別冊という形で発行した不定期発行のA5サイズマガジン。いい素材を集め、それをそのまま提示するミニマムデザインを徹底させたかったので、第1号は自分でアートディレクションした。

第2号。ビョーク関連の映画が複数同時期に公開されると聞いて、速攻で作った「ビョーク特集号」。ビョーク本人のインタビュー記事などどこにもなかったが、発売するやいなや書店から消え失せた幻の1冊。

第3号。『P'S FACTORY』が注目を集め、スタジオジブリ様からお呼びがかかる。「千と千尋の神隠し」の特集号をやらないか、とのこと。サブカルチャー雑誌で、他が特集をしないのなら(ジブリさんがそうしてくれるなら)やります、と返事をして始まった。宮崎監督は映画の追い込みで、会うことなどできないという話だったが、偶然玄関で遭遇し、とてもいい写真が撮れました。また、机の前にいた宮崎監督に取材のご挨拶をしたら、作業の手をとめて、丁寧に応対してくれた。宮崎監督、素晴らしい人です。

QRANK 2002-2004

「日本映画雑誌」を作ろうとした。創刊当時は、まだ日本映画はマイナーな存在だった。映画というと、まぜかみんなカッコをつける。カッコをつけたインタビュー雑誌、映画評論誌。映画ってそんなものか?と思ったので、やんちゃな日本映画雑誌をやろうとした。ライバルは『噂の真相』、というのがコンセプトのひとつだったし、差別化のポイントでした。例によって創刊に関するすべてをやり、編集長を勤める。アートディレクションは、三浦巌(ミウラデザイン)氏。中身はやんちゃ系だけど、デザインは王道ど真ん中、メジャーな見え方を狙い、三浦さんが見事にそれに応えてくれた。

創刊号。例によって何もないところからいきなり創刊してしまうので、身近な方々に声をかけて、記事を制作。いつものことですが、「体制はインディーだけど、クオリティーは1級品」をめざし、周囲の方々のご協力とご理解を得て、実現できました。自分の映画愛(特に日本映画への思い)を込めましたね。ショルダーコピー「ニッポン映画だ。」もびしっと決まり、いい感じです。表紙用としてもっと強力な写真があり、タレントさん事務所もOKを出してくれたのに、当時の状況で、実現できませんでした。なんとも残念(というか、吉原切腹!って感じです)。また、取り次ぎから、「書籍コードで流通を流しているのに、表紙に「雑誌」と明記しているのはけしからん」と言われ、一部書籍流通大手から注文を減らされた経緯もありました。

2冊目。表紙写真と、ショルダーコピーのオフな感じが、自分が志向した雑誌の方向性がよく出ています。もっとオフな写真があって、それを表紙にしたかったけど、最終的にタレント事務所社長の許可がおりず、これになりました。

3冊目。特集は「奇妙な果実」というタイトル。女性ジャズボーカリスト、ビリー・ホリディーの自伝から取った。制作スタッフが偏愛する個性派俳優たちにインタビューした。この頃から私はフェードアウトし、現場のスタッフが仕切っていく傾向が強くなりました。それとともに、最初のやんちゃな方向性は影を潜め、まじめなかっこいい感じになっていきます。

4冊目。ショルダーコピー「世界は回る。世界は変わる。映画も、そして人間も」に、当時の気分と、雑誌の方向づけが出ています。気づくと、話題になっている映画の多くがドキュメンタリー作品だったので、ドキュメンター映画特集を組んだ。憧れの原一男監督(『ゆきゆきて、神軍』『極私的エロス 恋歌1974』)にお茶の水のアテネフランセでインタビュー。取材の開始時間が迫っていたので、階段を駆け上がってきてくれたその足音、ラフな服装、こちらの顔を見ずに話すシャイで夢見がちな表情など、印象的でした。

casa nuova

1998年。インテリア雑誌の編集デスク(副編集長)を担当。建築やインテリアにはもともと興味があるので、楽しくやりました。いい感じの本だったと思います。

茶人(Chajin):フラワーアレンジメント

+ing 2002

2002年。美容雑誌。日本の美容業界には、素敵な雑誌がない。美容室自体は、原宿渋谷青山エリアに密集しているお洒落系業界だし(実際は地味でたいへんなサービス技術業だが)、雑誌やテレビでもよく取り上げられている。でも美容雑誌は見るに耐えないものだった。自分もこれをやるまで、どんな美容雑誌があるのかしらなかったし、本屋で見かけたこともなかった。というわけで、一般的センスから見ても十分読めるし、見られるモノを作ろうということで、日本の中で(世界中でも)最もカッコよく、センスがよく、素晴らしい技術者である茂木正行さん(boy代表)と、これを作った。ネーミングは、boyの茂木大さんです。

×10 (by ten) 2003

美容関連業者との関係の中で生まれた雑誌。美容業界は、東京の原宿・青山・渋谷エリアに出店するオシャレな大型店鋪がリードするある意味ファッショナブルで、トレンディーな業界だ。しかし彼等の業界マガジンは、どこで売っているかもしれない、買ったこともないものだ。この時に初めて見てみたところ、非常にダサイものだった。なぜトレンディーさを売りにしている業界で、こんな業界雑誌しかないのか、その理由については省略するが、「だったら書店に並んでも他の一線級マガジンとそん色のないものを作ってくれ」というオーダーに応えて制作したもの。以前創刊した『+ING』が、boyという美容室が主導するクリエイティブマガジンだったのに対して、これはもっと美容業界の方を向いたプロジェクトだった。

美容雑誌の特徴のひとつは、とにかくサイズがでかいことだった。だったらサイズは大きくして、抜群にかっこいいもの作ってみようとして始めた。サイズが大きく高品質ということから、名前は「バイテン」。写真で最高級サイズのバイテンから来ている。それに関連させて、ノンジャンルでトップクラスで活躍されている方々を10人ピックアップし、版形を生かした大型ビジュアル本として着地させた(そうした意味では美容雑誌というよりは、カルチャービジュアルマガジンだった。ただ流通経路を、書店ではなく、美容ディーラーを中心にしたところが特徴的だったろう。自分の中で、書店という存在が相対的にレベルダウンしていたのと、美容室というチャネルがとても面白い存在に思えていたので、これはチャレンジングであり、グッドタイミングな展開だった)。最初の号では、建築家の伊東豊雄さんをぜひとも登場させたかった。念願がかなって、彼のページが生まれた。彼の代表作である「仙台メディアテーク」を見に行った後で、青山にある彼の事務所にうかがいインタビューした。今や世界のトップアーキテクトなのに、非常に気さくで柔らかな物腰。彼の建築から受ける印象そのものの、誠実さが印象的だった。それとずっと前から気になっていた書道家、井上有一のページも作れた。彼の作品を一手に扱う海上氏とも知り合い、彼のギャラリーで、井上有一作品に囲まれた時は、至福の一瞬だった。

JAPAN AVENUE 1992-1993

日本の高額所得者階層に直接届ける雑誌の副編集長を勤めた。AVENUEというクラスマガジンがニューヨークにあり、その日本版。フランス取材では、LVMHのアルノー総裁の自宅まで行き、ルイ・ヴィトンの職人工場を見学し、その末裔に会い、城の中のレストランでビンテージもののシャンペンを飲んだりした。こういうことでもない限り、絶対に行ったり体験したりすることのない事柄だったろう。ヨーロッパの本物を経験できたいい機会となった。デザインは、長友啓典氏率いるK2。

UNEP NEWS 1995

自分の編集技術を国連の場で活かしたいと思っていたし、環境問題に関心があった時。1年ほど、いろいろ当たってみたら、国連環境計画日本協会という組織の企画員という立場で作業ができるようになった。その時に作成した機関誌『UNEP NEWS』。編集長を勤めた。環境問題への関心はずっと続き、2004年には、渋谷・青山周辺地域で活動する方々と「アースハート」というプロジェクトの企画を立てた。

________________

依頼主の方々から「こういうものを作りたいのだが」と言われ、素早く、予算内で、的確に、確実に、高品質のものを作るということをやってきたのと、自らの独自コンセプトを立ち上げて、そこから創刊する作業をしてきました。どちらも全体をゼロから立ち上げて、自ら企画判断し、それらを実現していく仕事でしたから、とてもやりがいのある、燃焼率の高い作業であり、走行でした。

どちらの場合でも、ごく少人数で、全体を作り上げてきました。特に編集に関しては、未経験の若い人たちを中心に組織してきたので、どうすれば短期間で、未経験の若者たちを、ほぼ一人前の(ある程度以上の水準の)編集者に育てるかについては習熟しました。この場合の「編集者」は、大手出版社のように、ある部分を担う専門職ではなく、記事企画、取材、執筆、広告営業、書店営業なども含めた”ぜんやり”体制の下での編集者です。そんなばたばたな中での全力走行でしたが、とてもいい経験でしたし、いい季節になりました。