MAGAZINES

26歳から雑誌記者の仕事を始め、編集の作業も始まって、編集現場を任されるようになった。その内に、自分のコンセプトで雑誌を立ち上げて創刊し、編集長を務めるようになった。そういう道のりを42歳まで歩むことができたのは、幸福だったと思う。自分が思い描いた構想を、雑誌という形で実現し、世の中に何度か提出することができたのは、とても恵まれたことだった。出会い、力を与えてくれ、導いてくださったすべての方々に、感謝します。

@SHIBUYA PPP

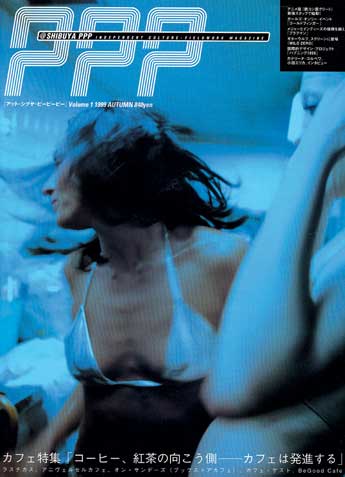

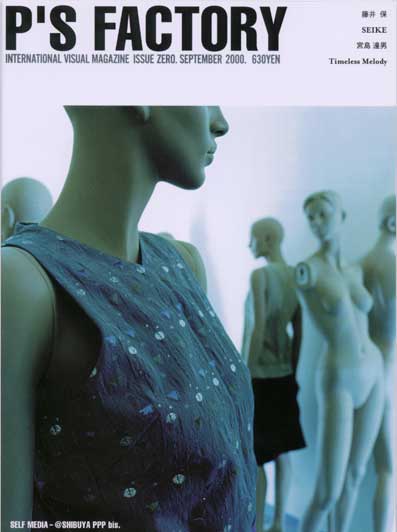

1999年、初めて自分でコンセプトを立てて創刊した雑誌。表紙はブティックのフィッティングルーム。著名人がまったく出てこない、インディーマガジンらしい船出。当時、「街の魅力」に引かれていた。渋谷・原宿エリアは、今よりももっと奥行きや深みのある街で、パーソナルで特徴的な店があった。そこを営んでいる方は、それぞれにユニークで、彼らといっしょになって、雑誌を作った。

2冊目、カフェ特集。朝日新聞などにも取り上げられ、早くもやや話題の気配があった。

3冊目。ダンスやパフォーマンス特集。

4冊目。「シネマライズ特集」をした。オーナーの頼さんご夫婦とは、親しくさせていただき、時々お邪魔しては、話し合ったりした。シネマライズで上映したすべての映画のフライヤーを掲載している。表紙は国道246近くの自動車整備所で、コズミックヴィレッジのメンバーと。

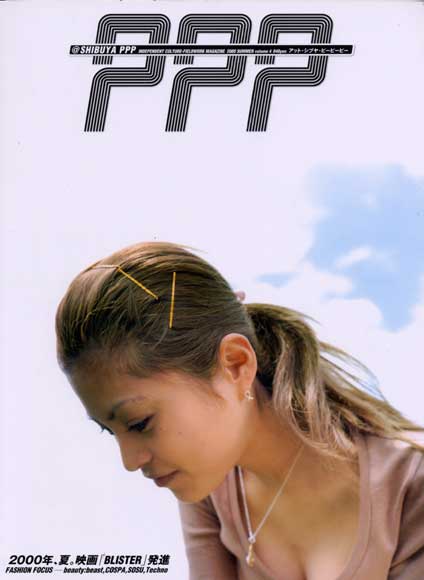

5冊目。表紙撮影は川内倫子さん、モデルはあんじさん。

7冊目。この頃になると、インディーズマガジンとしてポジションができ、応援してくれる方々も増え、注目が集まってきた。この号は、永瀬正敏さんと浅野忠信さんのダブル表紙。配本を自主的に書店直に行っていたこともあって、このようなことができた。

8冊目。無条件に楽しいもの、人をうれしい気持ちにさせてくれるもの、単純で分かりやすく、幸福感があり、あたたかなものがやりたくて、オモチャ特集をした。表紙は、篠原ともえさん。撮影時、僕はカメラの脇にいたが、彼女のまっすぐで、澄んだ視線が素敵だったことを覚えている。

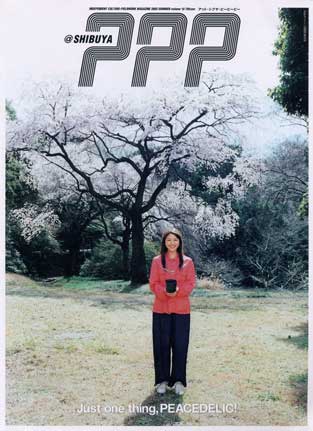

11冊目。小泉今日子さんが登場。明治神宮の咲き誇る桜の巨木の前で、彼女はどんぐりの苗を持っている。服装はご自分のもので、スタイリストなし、ヘアメークなしという、インディーズ精神丸出しの企画。

13冊目。この雑誌では、音楽やミュージシャンを、特別にフィーチャーして来なかった(他に音楽雑誌はたくさんあるし、雑誌の独自性のためにはプラスに働かない)。でもこのあたりで、一度、自分たちらしく全面的に音楽を扱った号をつくろうということになった。女性ボーカリストに注目し、彼女たちと街に出て、その時、心に浮かんだ歌をハミングしてもらうということを共通項に、19人の女性ミュージシャンの方たちとページを作った。

2003年10月、14冊目。自分としてはファイナルとなった号。「環境アクティビティー」を特集した。表紙は中谷美紀さん。明治神宮さんとのコラボレーション的撮影だった。

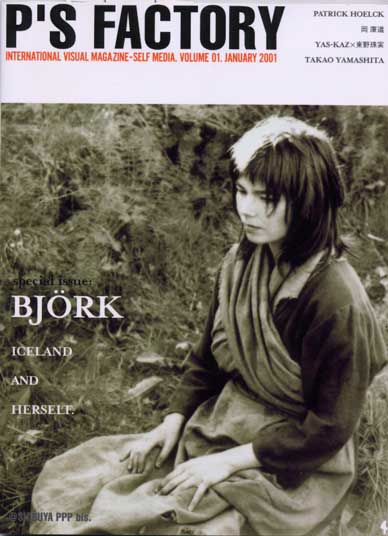

P'S FACTORY

『@SHIBUYA PPP』の別冊という形で発行した不定期発行のA5サイズマガジン。いい記事素材を集め、それをそのまま提示する「ミニマムデザイン」を徹底させたものを見たくなった。だから第1号は自分でアートディレクションをして、雑誌の基本路線をつくった。第2号でビョーク関連特集ができたのはうれしかったことの一つ。当時公開された2本のビョーク関連映画の特集で、ご本人とは会っていない。

第3号。『P'S FACTORY』が注目を集め、スタジオジブリさんからお呼びがかかり、いっしょに一冊つくった。スタジオジブリの2階の隅で、お仕事中の宮崎監督に取材のご挨拶をしたら、作業の手をとめて、丁寧に応対してくれた。

QRANK

「日本映画雑誌」を作った。当時、日本映画は非常にマイナーな存在だった。風前の灯のような印象で、マスコミやメディアでもそうした風潮が支配的だった。

でも自分は以前から、どういう直にも優れた日本映画があって、それらを楽しんできたので、素直に「日本映画はまだまだいけるし、面白い雑誌ができるだろう」と思い、制作作業に入った。

それが2007年初頭の興業成績では、洋画を抜いて、邦画比率が過半数を占めるという大逆転情勢となった。そんな事態は、当時は全く予想できない事柄だったが、現実化した。

例によって創刊に関するすべてをやり、編集長を務めた。アートディレクションは、三浦巌さん。ロッキング・オン社を退職されてすぐの仕事。中身はやんちゃ系だったが、デザインはメジャーな王道ど真ん中を狙うという確信犯的なことをやった。

創刊号。奇襲攻撃のように、いきなり雑誌作りを始めてしまうので、身近な方々に声をかけ、様々な記事を作成しました。合言葉は、「体制はインディーだけど、クオリティーは1級品」。自分の映画(特に日本映画)への愛や思いが出発点になり、基盤になっていたと思います。表紙は、池内博之さん。

2冊目。ショルダーコピーと、表紙に漂う”脱力”感が、当時の気分と、雑誌の方向性、やりたかったことを表しています。村上淳さんと桃生亜希子さん。

3冊目。「奇妙な果実」という特集タイトル。個性派俳優の方々とページを作りたいと思いました。女性ジャズボーカリスト、ビリー・ホリディーの自伝からいただいたタイトルです。最初のやんちゃな感じよりは、まじめなかっこいい路線になっていっています。表紙=妻夫木聡さん。

4冊目。ふと気づくと、話題になっている映画の多くがドキュメンタリー作品だったので、ドキュメンター映画特集を組みました。原一男監督(『ゆきゆきて、神軍』『極私的エロス 恋歌1974』)に、お茶の水のアテネフランセでインタビューできました。ショルダーコピー「世界は回る。世界は変わる。映画も、そして人間も」に、当時の個人的な気分が匂っています。

5冊目にして、自分としてのラスト。都市生活・メディア生活からも離れ、次の地平を見つけるための旅に出る。その土台は、2004年6月、東南アジアで見出される。

+ING

美容雑誌。日本の美容業界には、素敵な雑誌がなかった。美容室自体は、原宿渋谷青山エリアに密集しているお洒落系業界だし(実際は地味でたいへんなサービス技術業だが)、雑誌やテレビでもよく取り上げられている。でも美容雑誌は、一般人の目から見ると、かなり問題のあるものだったので、自分なりの提案をさせてもらいました。boy代表の茂木正行さんといっしょに作りました。雑誌のネーミングは、boyの茂木大さんです。

×10 (by ten)

美容関連業者との関係の中で生まれた雑誌。美容雑誌の特徴のひとつは、とにかくサイズが大きい。ならばそういう大きなサイズで、ビジュアルを大胆に使いながら、種々のカルチャー分野を取り扱い紹介する雑誌にしようと方向性を決めた。高品質と写真(ビジュアル)の意味を重ねて、名前をバイテンとした。

casa nuova

インテリア雑誌の編集デスク(副編集長)を担当した。建築やインテリアには興味があるので、楽しくできた作業。

奥貫薫:女優

茶人(Chajin):フラワーアレンジメント

日本の高額所得者階層に直接届ける雑誌。副編集長(編集デスク)的な立場で、現場を統括していた。AVENUEというクラスマガジンがニューヨークにあり、その日本版。

FIRST CLASS

ゴールドカードメンバーに配られる雑誌の編集デスク(副編集)と取材記者を担当。

UNEP NEWS

自分の編集技術を国連や環境問題関連で活かしたいと思っていた。1年ほど、いろいろ当たっているうちに、国連環境計画日本協会という組織に、企画員という立場でかかわることになった。定期刊行物を創刊し、ほとんど手作りで制作にあたった。グラフィックデザイナー外立さんの力で、スマートな印象のものになっている。